土壌汚染対策法は土壌汚染の状況を把握し、人への健康被害を防止することを目的として平成15年に施行された法律です。

土壌汚染とは水の汚濁物質、産業廃棄物、農薬などに含まれる有害物質が土壌中に蓄積、残存することによって引き起こされる汚染です。土壌汚染対策法では、有機溶媒や重金属類等(26項目)の有害物質が指定されています(土壌汚染対策法に係る特定有害物質と指定基準)。

土壌汚染対策法は、5年毎に法律の施行状況等の見直しが定められています。平成22年には3000㎡以上の土地の形質変更時に、土壌汚染調査が義務付けられるなどの大幅な改正がされました。

その後、改正から5年が経過したことを受けて、平成29年に大幅な改正がされました。この度の法律の改正は「土壌汚染調査の拡大と合理化」を進める内容となっており、平成30年4月1日および平成31年4月1日の二段階に分けて施行されました。

土壌汚染対策法の調査契機によらず、平成14年に改正された「不動産鑑定評価基準」でも、土壌汚染に関する初期的な調査および検討が義務づけられることになりました。この基準により、不動産取引や金融機関・ファンド等においても、一般的に土壌汚染調査を行うことが求められます。主に調査の対象となる土地の一例を以下に挙げます。

また、土地の状況(不法投棄)や周辺工場からの「もらい汚染」に係る土壌汚染リスクも不動産鑑定評価に対する対象となる場合があります。このほか、土壌汚染対策法に指定される特定有害物質のほかに油やダイオキシン類の存在なども評価の対象とする場合があります。

土壌汚染状況調査は土壌環境の適切な把握と土壌汚染対策を念頭に実施されるもので、調査の方法、汚染除去等の措置に係わる基準等の技術的事項についての正確な理解とそれに基づく調査の実施が重要であり、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関による調査が必要です。

| 有害物質使用特定施設の設置履歴がある土地 | 900㎡以上 |

|---|---|

| 土壌汚染状況調査が一時的に免除されている | |

| 有害物質使用特定施設の設置履歴がない土地 | 3,000㎡以上 |

| 内 容 | 住宅地図や空中写真などの資料から土地利用の変遷を確認 |

|---|---|

| 日 数 | 約2週間~3週間 |

過去から現在までの土地の利用方法から汚染のおそれを評価します。

| 内 容 | 表層1mの土壌ガスと50cmの表層土壌分析 |

|---|---|

| 日 数 | 約3週間~4週間 |

汚染の有無と平面的な汚染の拡がりを確認します。

| 内 容 | 深さ10mまでの土壌分析 |

|---|---|

| 日 数 | 約1ヶ月~2ヶ月 |

汚染の深度方向の拡がりを確認します。

対策規模、施工方法、処理方法により算出します。

掘削の除去など、 汚染の状況に応じた対策をご提案します。

| 分 類 | 把 握 事 項 |

|---|---|

| 地形・水文地質構造 | 地形、地質、水文地質、地下水流動 |

| 地下水汚染状況 | 周辺地下水汚染状況(濃度分布、濃度変化) |

| 有害物質の利用状況 | 有害物質の使用状況 (原材料、使用薬品、使用方法、使用量、使用期間、回収量) 有害物質の保管・運搬状況 (保管場所、保管方法、輸送方法) 排水・廃棄物の発生、処理方法 (発生量、発生経路、処理施設、排出量、排出濃度、廃棄物の埋め立ての有無等) 施設の破損や事故の履歴 (有害物質の漏出の有無) |

| 土地、地下水の利用状況 | 土地利用(過去、現在、将来) 地下水利用(過去、現在、将来) |

| 過去の事業活動 | 過去の事業活動における汚染物質漏出の可能性 |

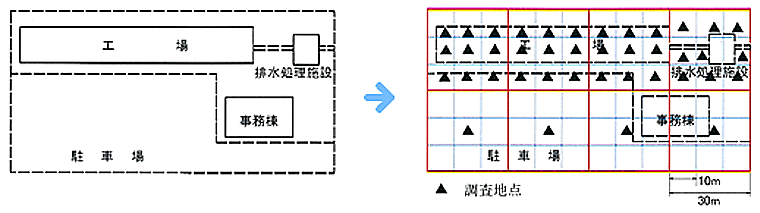

土地履歴調査結果を基に平面的な調査を実施し、土壌汚染の分布を把握します。

調査地点は、土壌汚染対策法に規定される方法により、調査区画を設定します。

土地履歴調査結果を基に以下のように設定します。

汚染のおそれが確認された物質に対して以下のように試料を採取します。

調査計画に基づいて以下のような方法により、土壌ガスや土壌を採取します。

弊社では土壌ガス分析装置GC-310 2台、GC-8610 1台(㈱日本電子社製)を保有しており、土壌汚染対策法に指定される全ての物質およびガソリン等に含まれるトルエンやキシレン、エチルベンゼンも分析可能です。

土壌状況調査の結果、第二種特定有害物質は溶出量基準または含有量基準を超過した場合、第三種特定有害物質は土壌溶出量基準を超過した場合に土壌汚染が存在すると評価されます。

一方、土壌ガスが検出された場合は、土壌調査(10mまたは不透水層までのボーリング調査)を実施し、溶出量基準を超過した場合に土壌汚染が存在すると評価されます。

なお、土壌汚染のおそれの少ない土地で溶出量基準、含有量基準を超過した場合や土壌ガスが検出された場合は、土壌汚染の範囲や分布の把握を目的として、30m区画内の10m区画に対して絞込み調査を実施します。

土壌汚染の深度を把握し、汚染土量を算出します。

汚染深度と汚染土量を把握することにより、対策工事の工事方法や工期、費用等から費用対効果の高い方法を選択できます。

ボーリング調査は、対策費用に対して調査費用の方が安価なため、一般的に基準超過が確認された10m区画ごとに実施します。

調査深度は、基本的に表層から10mまたは不透水層まで実施します。

対策措置(フェーズ III )関連の弊社対応内容は、土壌汚染状況調査結果に基づき対策措置方法のご提案を行います。また、ご依頼者のご希望される対策方針に基づき対策措置計画を検討、必要な土壌汚染拡散防止対策計画等の作成を補助いたします。その他に工事に関し以下の内容について対応します。

汚染拡散防止対策工事中の管理

対策工事完了後のモニタリングは、土壌環境修復状況の確認を目的として地下水モニタリング等を実施します。

Copyright ©NIPPON TOTAL SCIENCE Allrights Reserved.