食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して平成27年4月1日、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度「食品表示法」が施行されました。

| 栄養表示「Aセット」 (食物繊維表示10項目) |

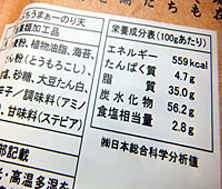

熱量(エネルギー)・たんぱく質・脂質・炭水化物・糖質・食物繊維・食塩相当量 ※(ナトリウム・水分・灰分) |

|---|---|

| 栄養表示「Cセット」 (炭水化物表示8項目) |

熱量(エネルギー)・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量 ※(ナトリウム・水分・灰分) |

基本の栄養成分の誤差は、±20%以下とされています。

低含有量である場合は別に許容範囲が定められています。

その他、任意でビタミン類やミネラル類の表示を行うことができます。

また、基準を満たす場合は、「たっぷり」「控えめ」等の強調表示をすることが可能です。

【新・栄養成分表示例】

ビタミンA・チアミン(ビタミンB1)・リボフラミン(ビタミンB2)・ビタミンB6・ビタミンB12・総アスコルビン酸(ビタミンC)・ビタミンD・ビタミンE・ビタミンK・葉酸・パントテン酸・ビオチン・ナイアシン

ナトリウム・カリウム・カルシウム・リン・鉄・銅・亜鉛・マグネシウム・クロム・セレン・マンガン・ヨウ素

食品衛生検査指針 理化学編 (厚生労働省監修):社団法人日本食品衛生協会

衛生試験法・注解 :日本薬学会

食品表示基準(平成27年3月20日付内閣府令第10号) 別添 栄養成分等の分析方法等

たんぱく質分析

燃焼法 全窒素・全炭素測定装置

(SUMIGRAPH NC-TRINITY)

細かく粉砕した試料を分取し秤量する。

あらかじめ検量線作成用標準品を測定して得られた検量線から試料中の窒素含量(g/100 g)を算出する。

※燃焼法は濃硫酸や水酸化ナトリウムなどの劇物を使用せず、硫酸ミストの発生が無いため、従来法のケルダール法に比べて安全性が高く、環境にやさしい分析方法です。

ナトリウム分析

原子吸光分光光度計(240FS AA)

試料導入および自動希釈ポンプシステム (SIPS)

SPS 4オートサンプラ

細かく粉砕した試料を分取し秤量する。

「食塩相当量」は、ナトリウム量を定量し、換算係数(2.54)を用いて計算により算出する。

Copyright ©NIPPON TOTAL SCIENCE Allrights Reserved.